はじめに

どうも。酢の物が大の苦手のtakaです。妻とお腹の子のために小鯵(父の釣りの餌の残り)の南蛮漬けを作りました。するとどうでしょう!!!とんでもなく美味で衝撃を受けました!!!味付け次第で全然違う料理のようでした。また一歩大人になった気がします。

さてさて、Luxman 5M21の修理依頼をいただいた方からMcintosh C29のメンテナンス依頼を受けました!(足跡は

こちら)

名機&初mcintoshでとても楽しみです。依頼内容は接点洗浄とLED化だけですがおまけで周波数特性も計測してみます。それではいってみよ~!

状態確認

ガラスパネルが本当に美しいアンプですが、周辺が映り込むため写真撮影が難しいです😂

|

| 早速電源On! |

|

mcintoshは青色のイメージだったのですが昔はグリーンだったのですね!

いずれにせよ他にはないセンスです。 |

|

| セレクタ―のポジションを示すランプが切れている? |

分解

BASSとTREBLEにクリックノイズがあり、セレクタのポジションランプも切れているようですので早速ばらしていきます。

|

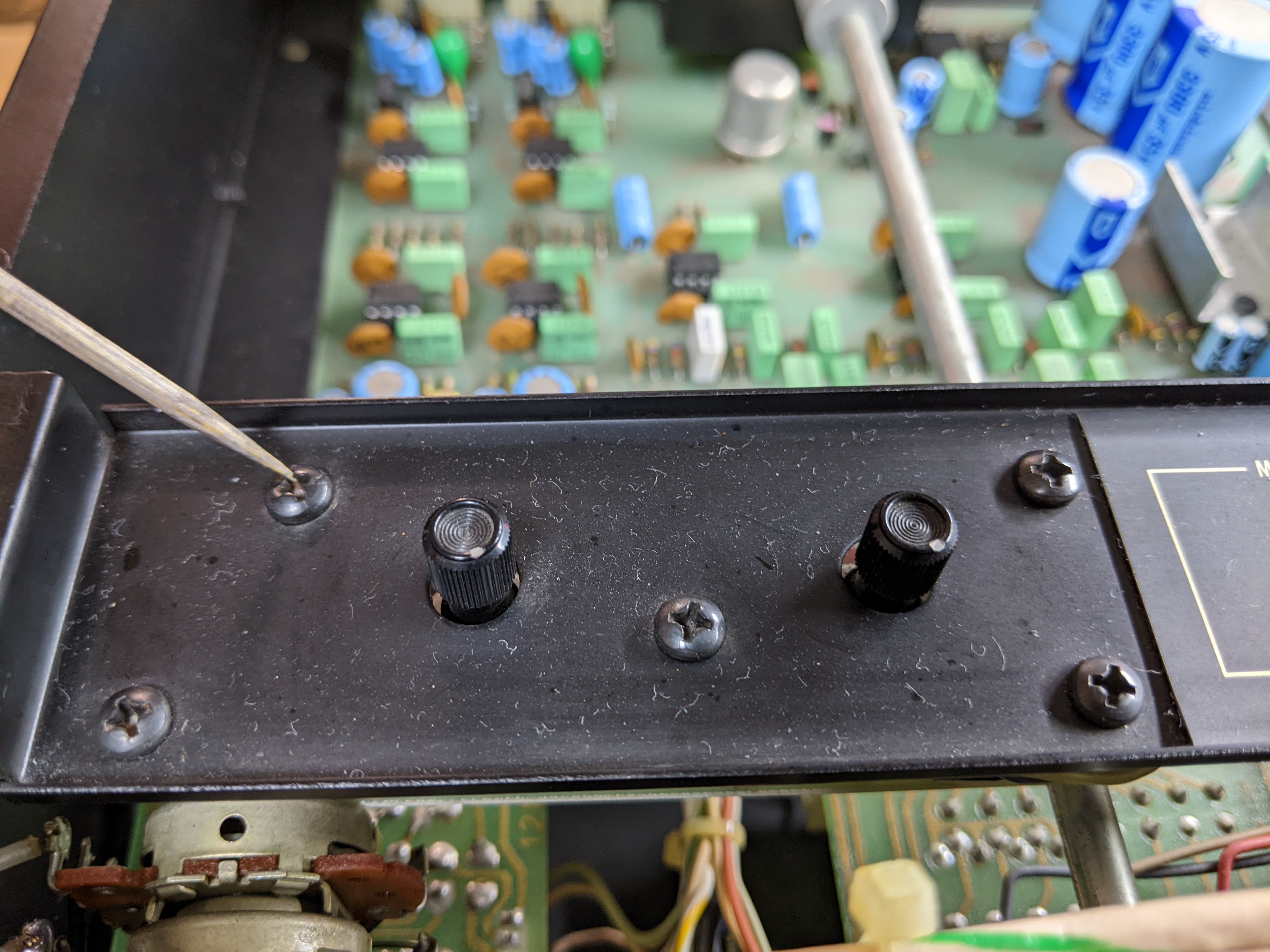

| 天板のビス7本を外すと天板が開きます。 |

|

| フロントパネルを取り外す前にダイヤルを全て引っこ抜きます。 |

|

| フロントパネルは左右2本のビスを外せばOKです。 |

|

| フロントパネルが外れました。 |

|

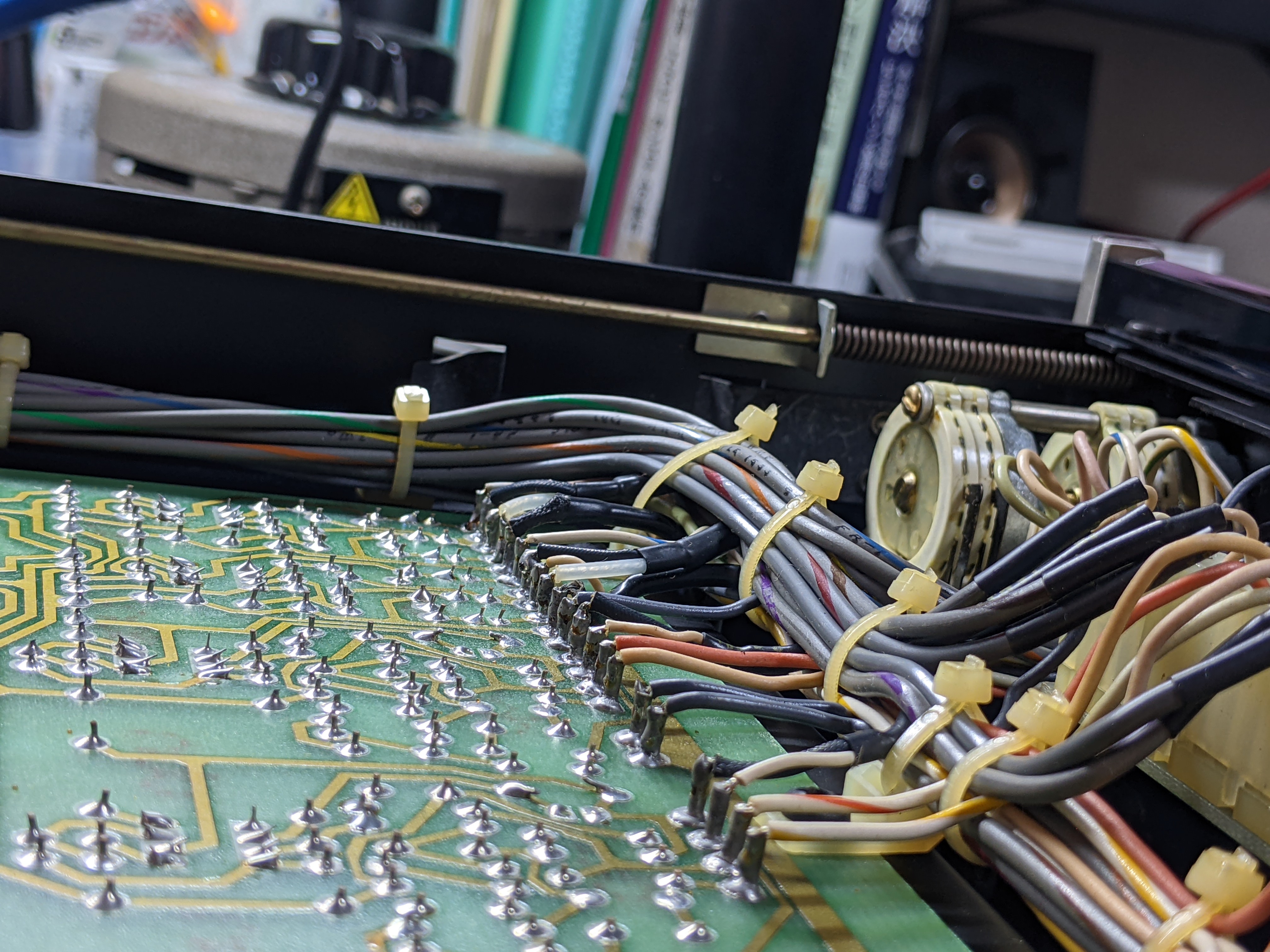

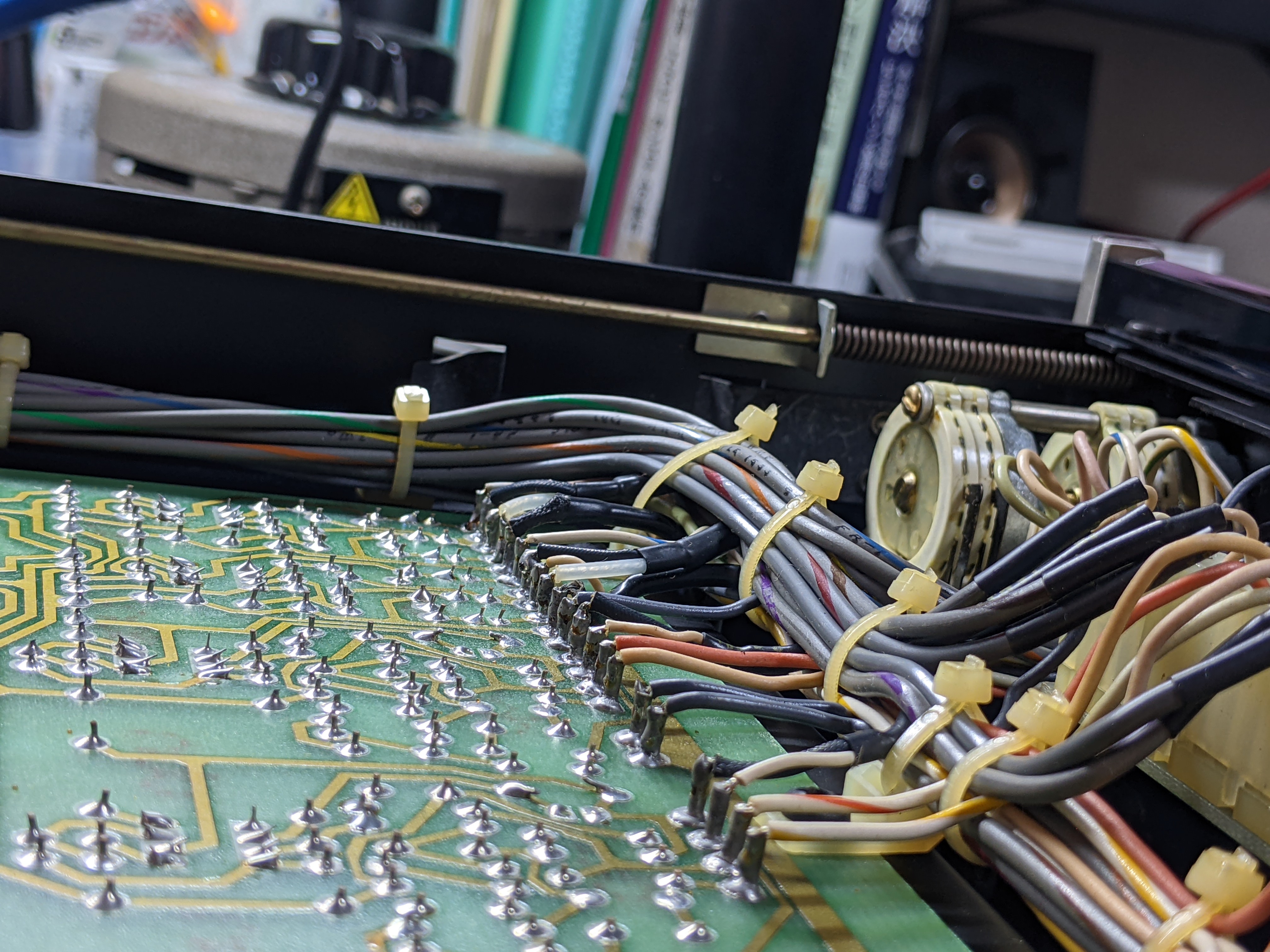

セレクタスイッチは入力端子から基板まで最短になるよう配置されています。

しかもシャフトとスイッチはバネカップリングでカップリングされています!

(余談ですが大学院ではモーター制御の研究をしていたためこのカップリングはとても懐かしいです)

|

|

電源トランスの突入電流防止用の遅延リレーです。

ソケットになっておりワンタッチで交換可能です!

|

|

電源トランスです。

箱に収めておくにはもったいないデザインでため息が出ます😩 |

|

| 配線の取り回しも美しいですね・・・ |

|

| セレクタポジションは単なる断線のようです。 |

|

試しに接続してみると点灯しました!

電球ごと回転させるため断線しやすい構造ですね |

内部も外観同様に美しいデザインで見とれていたのですがおかしな箇所に気が付きました。

|

電源やRECの設定スイッチが載る基板なのですが、コネクタが斜めに半嵌合しているように見えます。

|

|

なんと、オス側の向きが誤っているようです!!

さすがアメリカといったところでしょうか?

お構いなくメスを差し込んだようです。 |

|

| 正しい向きに修正しました |

|

しっかり嵌合していますね!

|

メーカー出荷時から誤っていたようですね~

清掃前に面白い発見でした😆

洗浄

ボリュームやスイッチ類の接点を洗浄していきます。いつもは

こちらのIPAと復活剤で洗浄するのですが今回は

こちらと

こちらの洗浄剤を使用してみました。オーナー様からYouTubeにあるC29のメンテナンス動画を紹介いただき、その動画内で使用されていました。

存在は知っていたのですが効果は微々たるものだろうと手を出してきませんでしたが・・・

使用方法をよく読み使用してみましたがどちらも素晴らしい効果でした!

特に接点ブライトは半端ない洗浄力で硫化膜が簡単に落ちます。もっと早く使っていれば・・・

いきなり躓く

|

ボリュームやセレクタを取り外そうとした矢先・・・

まったくアメリカというやつは・・・

|

|

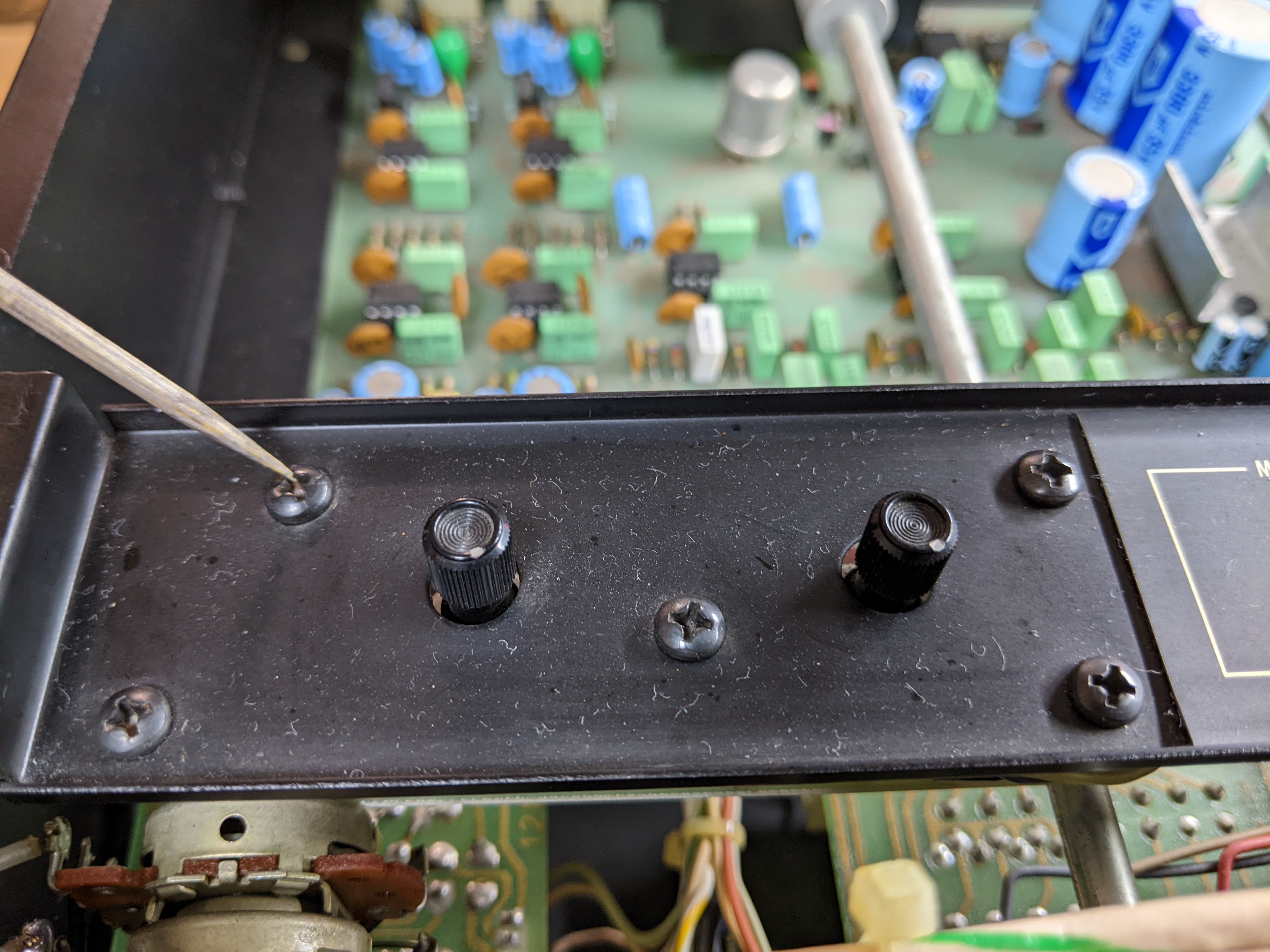

| ということでSK11のインチディープソケットを購入! |

私は将来ハーレーに乗る可能性が無いこともないので

こちらを購入しましたが必要なのは1/2と7/16インチの2種類だけです。

「ソケットこんなに必要ない!私はオーディオだけ!」

バイクで使用しているのもSK11が多いのですが質、価格と品揃えが私と相性がいいため気が付けばSK11ばかりというだけです😅

|

これにてMODEセレクタ(左)とメインボリューム(右)が取り外せました。

|

メインボリューム

MODEセレクタ

|

| ご覧の通り真っ黒です😨 |

|

接点ブライトでご覧の通りピカピカです!

|

LOUD/BALANCE

|

|

このボリュームは本当に分解不可能ですが隙間があるためそこから洗浄を行います。

|

BALANCE2

C29は天板に左右独立ボリュームが存在します。

|

| 結束バンドを切断しておきます。 |

|

| ボリューム基板が個々のネジで固定されているので外します。 |

|

基板が取り外せました。

こちらのボリュームも隙間から洗浄を行います。

|

BASSとTREBLE

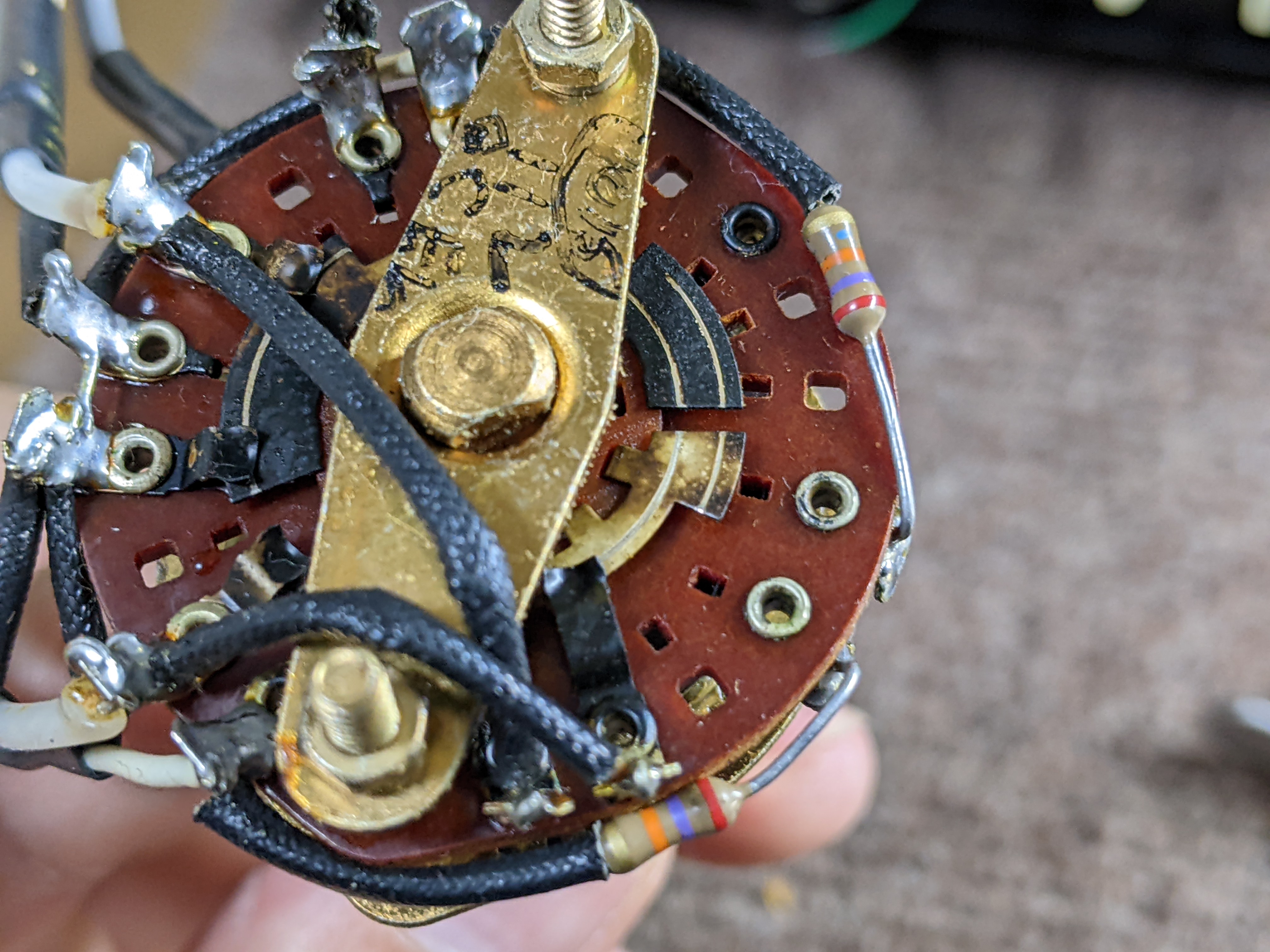

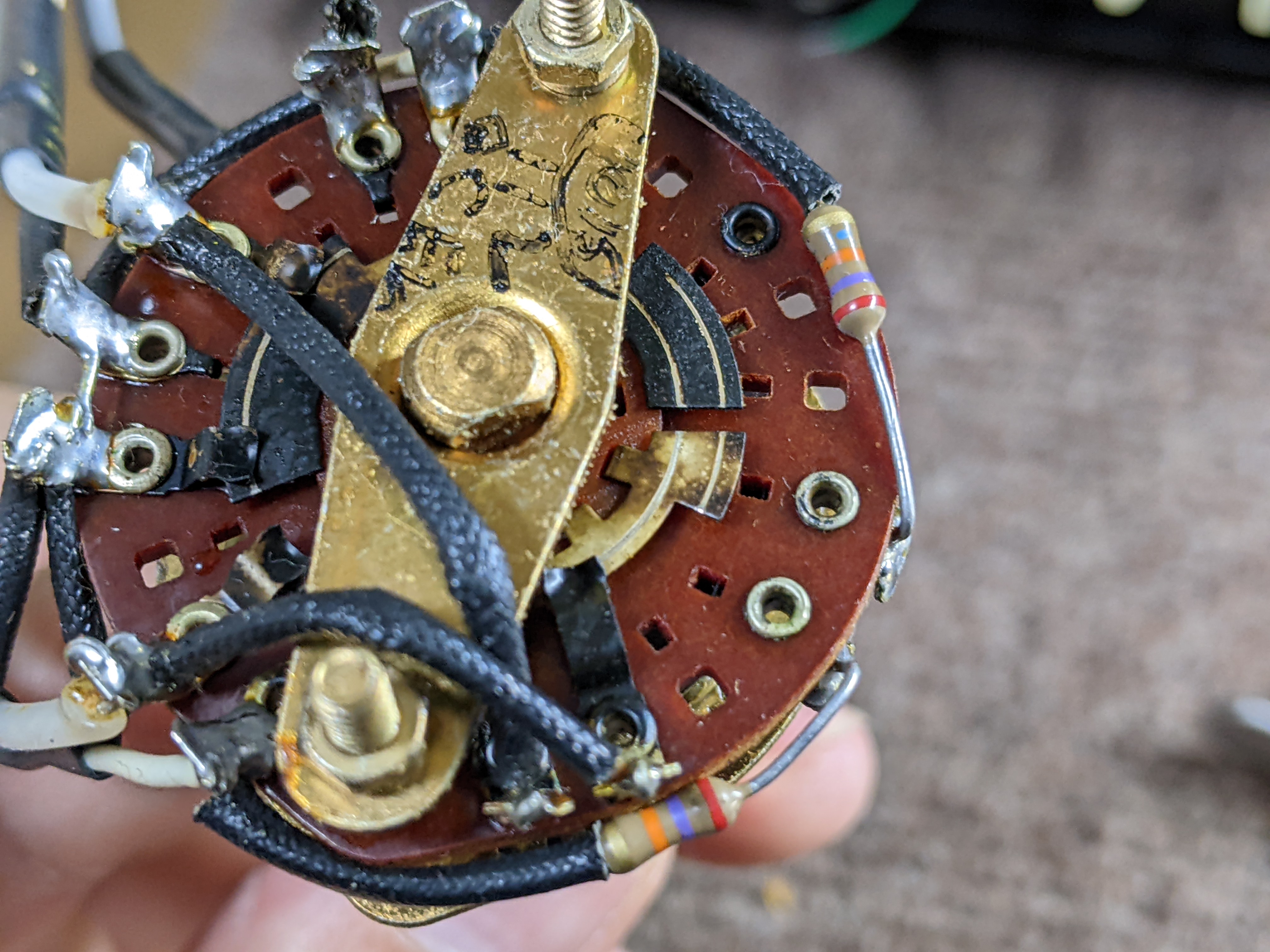

クリックノイズがあると言われていたBASSとTREBLEの洗浄です。

|

BASSもTREBLEもコネクタを抜くだけです。

|

|

| ゴミとオイルで酷いことに😭😭😭 |

|

| サクサクっと取り外し |

|

ばらしました。これ以上は分解不可能です。

オイルでギトギトです。 |

シャフト部分の潤滑オイルでしょうか?

接点までギトギトになっておりそれに埃が絡み酷いことに・・・

IPAに一晩漬けこんだ後、洗浄を行いました。

REC等の切替スイッチ類

INPUTセレクター

|

セレクタは回路長が最短になるよう配置されているためこの位置にあります。

上部の蓋を開けます。

|

|

| スイッチが現れます |

|

| 狭いのですが丁寧に洗浄します。 |

以上で洗浄は完了です!

LED化

脈流化

色の調合

|

| ムギ球はこのような色合いです。これをLED化します。 |

まぁ白色LEDでいいだろ。

|

| アレ? |

なら白熱球色LEDなら大丈夫だろう。

|

| アレレー??? |

じゃ、じゃぁムギ球の色に近いオレンジLEDならOKだろ!

点灯!

|

| ムギ球と遜色ないのでは!? |

おまけ(周波数特性の計測)

電気系エンジニアのくせにスペックには全く興味がないため耳でOK/NG判断をしていたのですがさすがに見せ物としてつまらないですし、”お前どんだけ耳に自信があるんだよ”って話にもなりますので手持ちの環境で可能な周波数特性を計測してみました。

もちろん未校正です!😂

なので参考程度ですが・・・

結果やいかに!?

カタログスペックは20-20kHzで0.5dB以内です。今回は接点の洗浄のみですがなんとカタログスペック健在ではありませんか!!!

素晴らしいですねぇ~!

こうなるとTHDや歪率も測定したいのですが環境整備が間に合っておらず・・・

Raspberry PI + ADC + DAC + Pythonで全自動オーディオアナライザを作れないか画策中です。

今回は長くなりましたが以上です!!!

ご覧いただきありがとうございました!

今後ともよろしくお願いいたします。

全投稿のまとめページは

こちら

2 件のコメント:

フロントパネルを外すには左右のネジ4本だけでなく下の2本も外す必要があると思います。

ご指摘ありがとうございます!!

もう記憶が定かではありません・・・

申し訳ございません。

コメントを投稿